Le photographe belge Léonard Misonne (1870-1943) a suivi une formation d'ingénieur avant de découvrir la photographie. Né à Gilly (Charleroi), en Belgique, le photographe a voyagé dans son pays natal et au-delà pour capturer les paysages et les gens d'Europe dans le style pictorialiste. Les photographies pictorialistes, caractérisées par des scènes douces et picturales, ont été créées grâce à des procédés d'impression alternatifs utilisant des matériaux tels que l'huile et le bichromate de gomme. Le mouvement pictorialiste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle a cherché à élever la photographie au niveau des autres beaux-arts tels que la peinture et la sculpture.

Cyrille Ménard, Les maîtres de la photographie, Léonard Misonne, Photo-Magazine, pag. 153 – 184, Paris 1910

° La Psychologie des Artistes

° Un portrait difficile

° Dans le mystère

° Les Origines et les influences

° Les Débuts et les Progrès

° Le Caractère et les Goûts

° Photographe d’après nature

° Les sujets préférés

° La Méthode de Travail

° L’OEuvre et sa genèse

° L’art par la photographie pure

° Les deux écoles

La Psychologie des Artistes

En décembre dernier, M. Joboulow, le distingué secrétaire de l'Institut psychologique, dans une sorte de discours-programme qu'il prononçait devant, les membres de la docte assemblée présidée par M. Herbette, conseiller d'état, définissait ainsi la tâche qui s'impose à ceux qui abordent avec impartialité le problème difficile de la psychologie artistique: En face des théories du Bien et du Vrai, plus subjectives, la Science-Artiste doit conserver une attitude objective; sa mission est d'étudier l'Art en observatrice et, comme il n'y a pas d'art sans artistes, ce sont donc les artistes qu'elle doit étudier... Mais, comment étudier l'artiste? Il faut se substituer à lui, il faut le voir au travail, dans son atelier, devant le modèle, le paysage qu'il peint; il faut suivre ses pensées, voir avec les yeux du peintre, toucher avec les mains du sculpteur, recueillir ses souvenirs, ses esquisses, ses notes écrites, quand on le peut; il faut enfin l'entendre conseiller ses élèves, ses amis. Et il est de noire devoir d'examiner sa palette avec une attention minutieuse, comme s'il s'agissait d'un appareil photométrique! Le génie artistique, la faculté de créer, de produire, nous pouvons l'analyser comme un biologue étudie un organisme vivant: genèse, formation, maturité, déclin. C'est assez, sans doute, pour vous prouver que la psychologie artistique trouve ses meilleurs alliés chez les artistes eux-mêmes. Il est vrai que les artistes se méfient bien souvent de notre curiosité, mais cette appréhension résulte d'un malentendu qu'il est de leur intérêt de faire cesser, s'ils veulent assurer à nos jugements sur leur œuvre la souveraine équité qu'elle réclame et qui doit être le principal souci d'une critique judicieuse, sincère et impartiale.

Voilà, certes! et exprimées dans un langage élevé autant qu'élégant, des idées maîtresses dont ne sauraient trop se pénétrer tous ceux qui, sous une forme et dans un domaine quelconques, poésie, peinture ou même photographie, font œuvre de biographes, pour peu qu'ils aient l'ambition de ne pas trop défigurer leur modèle au point d'en faire, comme il arrive souvent, une caricature ou un mannequin et de lui conserver, avec la ressemblance, les caractères qui l'ont fait distinguer et chérir de la postérité parmi tous les autres, dont l'effort n'avait recueilli auprès de ce juge souverain que le douloureux salaire de l'indifférence et de l'oubli.

C'est assez dire que les conseils donnés par M. Joboulow sont excellents et il serait à souhaiter qu'ils fussent toujours écoutés des artistes et de leurs biographes; avec de telles dispositions, les premiers se feraient plus accessibles et les seconds, sans trop les surprendre ou les inquiéter, seraient autorisés à moins de timidité et de réserve dans leur enquête nécessaire et toujours difficile; la dignité et l'honneur des artistes n'auraient rien à y perdre, mais en revanche la vérité et la ressemblance auraient tout à gagner à un tel diagnostic, préservé, par cet accord préalable, de toute chance d'erreur et d'imperfection. Ce n'est là, hélas! qu'un vœu difficilement réalisable, une utopie, pourrais-je dire, puisqu'en dépit de sa bonne volonté l'artiste aura toujours beaucoup de peine à se départir de ses habitudes de hérisson toujours sur la défensive, et son biographe de sa curiosité professionnelle qui, pour être naturelle, n'en devient pas moins gênante et intempestive pour un être coutumier du mystère, qui se laisse volontiers deviner, mais qui répugne invinciblement à déchirer de ses propres mains le tissu, si léger soit-il, dont s'enveloppe la genèse de son œuvre.

Aussi combien est audacieuse, téméraire même, l'entreprise qui a pour but final de réduire aux formes tangibles du marbre et du bronze et de ramener aux limites étroites et définies de l'analyse cette chose en quelque sorte immense, infiniment délicate, insaisissable qu'est l'âme ou, si l'on veut, la mentalité d'un poète et d'un artiste! Si son œuvre se présente avec les caractères d'une réalité objective, qu'il n'est pas impossible d'atteindre et même de décrire, il en est autrement de ce principe mystérieux qui, seul, pourrait en donner la clef et en expliquer l'harmonie. En vain cherchez-vous à soulever les voiles qui dérobent au regard du profane la flamme qui court sous le marbre de la statue; Isis, avec un soin jaloux, en ramène aussitôt les plis sur ses formes gracieuses et le regard s'émousse avant d'être parvenu à capter la plus légère étincelle. De quelle matière subtile est donc pétrie l'âme de l'artiste ? C'est à croire que le mystère fait partie de son essence et que le charme serait rompu du jour où il se présenterait à nous sous une forme palpable comme les autres hommes. Cherchez-vous à l'approcher pour allumer votre flambeau à sa flamme, ou aspirer les parfums qui s'exhalent de son œuvre, il s'évanouit comme ces eaux rafraîchissantes qui fuyaient la fièvre ardente de Tantale, ou les séduisants mirages qui captivent un moment le voyageur épuisé dans les sables du désert; espérez-vous le saisir enfin dans vos mains frémissantes, il s'échappe comme la vague fuyant le rivage qu'elle vient de caresser, ou comme les cimes vaporeuses des grandes Alpes qui semblent reculer à mesure que vous avancez davantage; après une course éperdue vous croyez tenir la victoire et voilà que de nouvelles cimes se dressent plus lointaines et plus inaccessibles. Quelle chose étrange, inexplicable que les artistes! Après tout, qui sait si ce n'est pas précisément par cela qu'ils sont artistes ?

Un portrait difficile

Bien souvent déjà depuis que je promène ma lorgnette dans le firmament du ciel photographique pour y découvrir les étoiles de première grandeur, j'ai connu ces angoisses et cette infortune, mais jamais à aucun moment je ne me suis trouvé plus embarrassé que le jour où j'ai entrepris d'ajouter à la galerie des maîtres de la Photographie la monographie de celui que j'avais salué, il y a deux ans, du titre de Roi du Paysage, sans que personne y ait jamais trouvé à redire ou protesté contre un qualificatif amplement justifié par sa superbe Exposition du Volney. Ce Roi, je l'ai su depuis, a beaucoup voyagé à Londres, à Paris, à Berlin, et autres lieux, sans parler de Bruxelles ou de Dresde où, tout récemment encore, le Jury inscrivait le nom de Léonard Misonne à côté de ceux de Keighley et d'Eilers pour le grand prix de la photographie pictoriale; partout où il a passé, dans les expositions aussi bien que dans les publications de luxe, en Belgique, en France ou en Allemagne, il a laissé derrière lui un brillant sillage fait d'admiration et de sympathie pour la beauté et la sincérité de son œuvre, mais ce prince du paysage voyage toujours incognito, et c'est à peine si vous pourriez trouver, en dehors des comptes rendus consacrés à ses tableaux d'exposition, dix lignes écrites sur son œuvre et une seule sur sa personne totalement inconnue même de son entourage presque immédiat. Il semble bien au reste que cet artiste de haute valeur dont l'œuvre est bien connue en France et en Allemagne, plus peut-être que dans son propre pays, que cet homme excellent, dont il m'a été donné d'apprécier le caractère foncièrement bon et généreux, franc et loyal, quoique un tantinet ombrageux et impressionnable comme tous les hommes supérieurs, il semble, dis-je, que Léonard Misonne apporte quelque coquetterie à vouloir figurer au carnet de l'immortalité sous les traits francs, mais un peu rudes d'un Alceste ou d'un Paysan du Danube. Le bruit lui déplaît, le monde l'ennuie, l'odeur de l'encens l'écœure, et la comédie humaine le laisse indiffèrent quand elle ne l'amuse pas; le plus mauvais service qu'on puisse lui rendre c'est de s'occuper de lui, surtout pour en dire du bien et, si j'ai réussi après maintes batailles à le faire sortir de sa réserve pour me parler un peu de son œuvre et de sa méthode de travail, il ne me pardonnera sans doute pas, et aussi bien à l'ami infidèle qui l'a trahi en me documentant si bien, d'être parvenu, à force d'habileté et de ruse sacrilège, à pénétrer si avant dans une vie qu'il dérobe à ses plus intimes et à remonter jusqu'aux sources où s'alimentent, depuis vingt ans qu'il fait de la photographie, son inspiration et sa maîtrise.

On raconte de Gœthe, à qui Gérard de Nerval venait de dédier la traduction de son Faust, qu'il envoya au traducteur cet étrange remerciement: Enfin, je me suis compris! Je n'espère pas recevoir de M. Misonne un compliment aussi flatteur, mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est que sa surprise sera grande et que son premier mouvement après avoir regardé son portrait, dont je crois pouvoir garantir la ressemblance, sera de s'écrier: Qui vous a dit cela et qu'en savez-vous? A mon tour de lui répondre, comme il me l'écrivait ces jours-ci: Vous êtes bien curieux, cher Monsieur, et qu'importent mes moyens si la photographie est exacte, sinon artistique? Quant au nom du traître qui m'a fait savoir que la naissance de la Belgique à la liberté a précédé de quarante ans la vôtre, que vous n'auriez eu aucune chance, étant donné votre taille, d'être acheté à prix d'or par le Roi sergent pour faire figure parmi ses grenadiers de Potsdam et qu'il faudrait quelque complaisance à une bascule pour vous faire contrepoids avec soixante-dix kilos, cela c'est du secret professionnel et je n'aurai garde d'exposer à votre légitime vengeance l'ingénieux et complaisant Pylade qui a pensé, comme moi, qu'il n'était pas indifférent aux admirateurs de son œuvre de savoir que Léonard Misonne exécute ses tableaux et regarde quelquefois les gens qui ne lui plaisent pas avec des yeux où l'azur de son origine wallonne se marie agréablement avec une légère pointe de gris et de vert empruntée au ciel de Campine et aux frondaisons de l'Ardenne.

Dans le mystère

Avec beaucoup de temps et de peine j'ai appris tout cela, bien d'autres choses encore ; et cependant, hormis les siens qui n'auraient garde de le chagriner par de telles confidences, qui pourrait se flatter de connaître Léonard Misonne et de l'avoir vu même à Gilly? Fouillez les Revues, interrogez les amateurs, prêtez l'oreille aux échos de la Sambre, de la Meuse ou de la Senne. Tout le monde vous affirmera qu'on a admiré un peu partout de jolis tableaux signés de ce nom, mais l'homme, qui l'a vu? Personne ! Nul ne sait qui il peut être et c'est même à se demander s'il existe. Tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'il est ingénieur des mines, qu'il habite Gilly, au milieu du très industriel et très noir pays de Charleroi; mais cela ne nous explique guère pourquoi, dans ses œuvres, il a l'ambition de ne représenter que la belle et fraîche nature. Bref, un inconnu sur toute la ligne, un artiste fantôme! C'est un peu comme l'Iliade ou les masses imposantes de nos vieilles cathédrales gothiques; les vers ou les pierres en sont immortels, mais les contemporains ont négligé de nous livrer les traits du poète ou des architectes.

Je me trompe, outre l'ami qui m'a si bien renseigné, quelques rares habitants du pays de Charleroi vous raconteront qu'en été, avant le lever du soleil, ils ont entrevu vaguement, filant à toute vitesse dans le brouillard, une bicyclette chevauchée par une forme imprécise et courant dans le vent vers le soleil comme quelqu'un qui a hâte de mettre de longs kilomètres entre la poussière noire des charbonnages et une terre de rêve connue de lui seul; d'autres vous diront qu'on a aperçu quelquefois de grand matin, juché sur le toit d'une coquette maison à demi dissimulée dans les arbres, une manière de chat de gouttière, guettant parmi les cheminées les évolutions capricieuses des météores, peut-être bien un astrologue armé d'un télescope, déambulant sur les toits glissants au risque de se rompre le cou ; cet astrologue, c'est, vous diront les commères du pays de Charleroi, Léonard Misonne, à la chasse des brumes, des cumulus et des nimbus qu'il jettera plus tard dans ses creusets pour en faire sortir de l'or en barre.

Voilà tout ce qu'on connaît, et tout ce qu'ont pu me raconter les gens les mieux renseignés sur la vie et les habitudes de Léonard Misonne, né à Gilly, proche de Charleroi, l'année même où les hordes tudesques se ruaient sur notre malheureux pays de France. C'était un peu sec pour dépeindre mon héros au physique ou au moral ; comme Paris est assez loin de Gilly, surtout en hiver, il fallait renoncer au projet d'aller forcer le monstre dans son antre et encore moins songer à m'adresser directement à lui; il m'avait prouvé, par une communication à laquelle je me garderai bien de rien changer, qu'il était disposé à toutes les complaisances pour me parler de ses travaux photographiques et de sa méthode; quant au reste, silence complet dans les rangs.

Que faire? Mon Dieu, rien que de très simple ; encercler de pièges le Jardin des Hespérides et jeter quelques petits gâteaux bien soporifiques au Cerbère vigilant chargé de veiller aux portes pour en défendre l'entrée. J'y ai assez bien réussi, puisqu'après avoir dépeint l'homme physique, il m'est possible d'édifier le lecteur sur le tempérament et le caractère de l'artiste.Pour vivre heureux, vivons cachés ! C'est un rêve qu'il est permis aux humbles de former, mais qui est interdit aux grands de ce monde et il n'est tiroir secret si bien machiné, coffre-fort si épais qui ne puisse s'ouvrir quand on y met le temps et la patience. Donc, cher Monsieur Misonne, il faut vous résigner à devenir, non pas seulement un maître ès-arts photographiques, illustre de par le monde, mais encore un homme célèbre avec tout ce que peuvent avoir d'amer ce privilège et cette gloire pour un amant passionné du silence et de la solitude; je ne vous lâcherai pas avant que le phare de mes indiscrétions amicales, mais implacables sur le chapitre de la vérité, ait inondé de rayons éblouissants les coins les plus ténébreux de la tour solitaire où s'abrite votre modestie farouche. Si le musicien manque légèrement de doigté, si le peintre monte un peu trop de ton certains accents, ou accuse à l'excès certains contrastes, prenez-vous en à la mauvaise fortune qui a voulu que vous connussiez comme nous tous la perfidie des amitiés en apparence les plus solides et qu'il y eût, pour en distiller le venin, un droguiste qui, comme vous, adore les contre-jour, c'est-à-dire les ombres vigoureuses et les franches lumières. Et maintenant la parole est au traître qui paraît très au courant de votre vie et de vos habitudes.

Les Origines et les influences

Léonard Misonne, m'a-t-il confié, est né à Gilly (Belgique), le 1er juillet 1870 — pas même la quarantaine et déjà célèbre, voilà qui aurait surpris notre bon La Fontaine qui, à cet âge-là, commençait à peine à écrire ses fables! Gilly, à une heure de marche de Charleroi, est l'une des dix ou quinze communes qui forment autour de l'ancienne petite place forte une agglomération de plus de 300.000 habitants, riche centre industriel, mais véritable enfer du photographe; rien à faire pour lui dans cet affreux pays où, après une suite ininterrompue de chemins de fer, de tramways, de maisons noires dominées par une forêt de cheminées, le photographe se heurte au réseau inextricable des haies métalliques qui encerclent champs et prairies sans une ornière, un marécage, presque sans arbres. Ce n'est certes pas dans un tel milieu que le futur artiste a dû trouver ses sources d'inspiration, c'est bien plutôt dans sa famille et son entourage immédiat qu'il convient de chercher cette filiation. Son père, qui était avocat et industriel, fut en même temps un érudit et un artiste : la peinture était sa distraction favorite ; il excellait dans le portrait et s'occupait aussi quelquefois de paysage. Nul doute qu'à le regarder travailler, l'enfant n'ait senti s'éveiller ses instincts de paysagiste. Par sa mère, M. Misonne appartient à une ancienne et illustre famille du pays de Charleroi, la famille Pirmez, qui a donné à la Belgique nombre de personnalités distinguées dans le monde des arts, des sciences et des lettres. Les importantes relations industrielles de ses parents conduisirent tout naturellement le jeune Léonard sur les bancs des écoles spéciales à Louvain, où il ne s'occupa guère, paraît-il, que de musique. Il devait néanmoins en sortir ingénieur des mines en 1894. Les vacances qu'il s'était offertes avant d'entrer dans la vie industrielle décidèrent de la direction qu'il allait donner à sa vie. Comme le commandant Puyo, qui avait renoncé à l'armée pour se donner tout entier à la photographie, Léonard Misonne, après de longs mois d'hésitation, recula devant une belle occasion qui se présentait à lui d'entrer dans la Mine. C'était en septembre 1895. Il n'aurait jamais pu à cette saison trouver le courage de s'enfouir dans un charbonnage ; les brouillards allaient commencer, les rosées, les brumes, les feuilles morte, etc., il ne pouvait en faire le sacrifice, il finit par prendre une résolution héroïque: il photographiera encore avec rage pendant cet automne et quand il aura fait quelques centaines de plaques, c'en sera fini pour toujours! Résolution de fumeur! Quand vint l'hiver et qu'il fit la comparaison entre le charbonnage, la neige et le givre, ce fut encore le charbonnage qui eut tort. Est-il besoin d'ajouter que le mal ne tarda pas à devenir chronique et qu'au bout de quelque temps en toute saison le charbonnage perdit de plus en plus de terrain dans sa comparaison avec la belle nature ; après avoir dompté un officier d'artillerie la photographie venait de conquérir un ingénieur des Mines; ceci avait tué cela et Léonard Misonne, renonçant à la science, se fit prêtre du Beau. C'était écrit!

Quand un homme en arrive avec le temps à passer la moitié de sa vie sur un toit et le reste à chasser des nuages, de la neige ou de la poussière, on s'explique qu'il n'ait pas envisagé sans effroi la désagréable perspective de s'enfoncer pendant des mois cl des années dans les ténébreux souterrains du Borinage du moment que les nécessités de la vie et le souci du lendemain ne l'obligeaient pas, comme tant d'autres, à ce pénible sacrifice; il pouvait donc sans regret et sans arrière pensée se livrer tout entier au métier très peu rémunérateur, mais très passionnant, de photographe non patenté des nuages et des brouillards. La Belgique comptera un ingénieur et un industriel de moins, mais elle aura à côté des Marissiaux, des Vanderkindere, des Sacré, des Gaspar et des Adelot, des Hobbema et des Ruysdael un grand paysagiste de plus; elle n'a rien perdu au change.

On comprend les hésitations de Léonard Misonne. Comme dit Flaubert, «c'est toujours une triste position quand arrive le moment où toutes les routes sont ouvertes devant vous, toutes aussi poudreuses, aussi stériles, aussi encombrées! Et pourtant, sorti des bancs il faut devenir un homme, prendre part au gâteau des rois en faisant du bien à l'humanité ou en s'empiffrant d'argent le plus possible ». Léonard Misonne fait le bien à sa façon; quant à la fortune qu'en eût-il fait puisqu'il pardonne à peine à la destinée de lui en avoir imposé les tristes esclavages. Comme nous tous sans doute il a cherché le bonheur où il espérait le trouver; l'a-t il trouvé, je ne sais! C'est encore Flaubert qui prétend que pour être heureux il y a trois conditions: « Etre bête, égoïste et avoir une bonne santé». S'il en était ainsi, je plaindrais Léonard Misonne, moi qui ne le vois guère en possession de ces trois qualités sauf, peut-être, de là troisième, parce qu'il lui serait difficile d'atteindre à cet idéal. J'aime mieux croire que Flaubert se trompe et qu'un homme a des chances d'être heureux même avec de l'esprit et du cœur quand il a été libre d'aiguiller sa vie selon ses penchants et ses facultés. A 25 ans Léonard Misonne avait une passion, une admiration sans bornes pour la nature et il l'aimait au point de lui pardonner les déboires qu'elle lui a fait éprouver sans l'empêcher d'y retourner toujours, toujours ! » Cette passion, il l'a satisfaite et il a bien fait; je suis donc porté à croire qu'il est heureux, — et qui oserait lui en faire un reproche, puisque ce bonheur ne nuit pas à celui des autres et honorera son pays.

Les Débuts et les Progrès

Léonard Misonne n'est pas de ceux qui font les choses à moitié et son tempérament se refuse aux compromissions; quand sa résolution eut été prise elle demeura ferme et si, depuis cette époque, sa main s'est affinée et sa langue perfectionnée, sa manière et son genre, comme nous le verrons, n'ont guère changé; après quelques variations sur les procédés nouveaux, il en est toujours revenu à ses premières amours: l'art par le bon cliché, la recherche de l'effet surpris et non préparé, les nuances délicates des mélodies matinales préférées aux bruyantes symphonies des grands soleils. Léonard Misonne est un timide; il photographiait depuis plusieurs années déjà mais sans avoir jamais songé à faire sortir ses images de l'intimité familiale, lorsqu'enfin en 1896 un de ses amis le décida à exposer pour la première fois à Bruxelles, où il fut, comme bien on pense, tout de suite très remarqué; bientôt après ce furent Lille, Berlin, Hambourg qui l'accueillirent avec faveur et, depuis lors, il est devenu un habitué des expositions et des publications photographiques, notamment de la grande Revue du Photo-Club de Paris qui lui demande deux beaux sujets d'Hiver en 1903 et 1905, un Dégel en 1907 et toute une série de brouillards, d'ornières et de nuages en 1908; en même temps l’ Epreuve Photographique le mettait à contribution avec de superbes contre-jour, parmi lesquels le Moulin et le Coucher de Soleil qui furent très admirés pour la magnificence de l'éclairage. En 1904, le Salon du Photo-Club de Paris lui ouvrait largement ses portes et une série de six épreuves sur Fresson, qu'il manie comme personne, place d'emblée Léonard Misonne au tout premier rang (En Pâture, Sale temps); depuis lors les expositions de Misonne ont été de celles que la critique est obligée d'analyser en détail et devant lesquelles les connaisseurs aussi bien que le gros public s'arrêtent longtemps et non sans un vif plaisir; c'est que Misonne, sans rien changer à son mode de tirage qui est invariablement le papier Fresson, et sans sortir d'un genre qui ne varie guère, sait apporter un charme toujours nouveau à son œuvre qui réalise à un degré suprême l'unité et l'harmonie parfaite sans qu'on puisse l'accuser jamais d'être obtenu au détriment de la variété et d'une sincérité poussée jusqu'au scrupule car, quoi qu'on en dise et bien qu'on lui ait parfois, à tort selon nous, adressé le reproche de monotonie dans sa manière ou le choix de ses sujets, ses œuvres sont en réalité très variées. Ce n'est pas seulement le brouillard matinal qui lui réussit, il aborde souvent des sujets totalement différents: le crépuscule, la pluie, la tempête, voire même le portrait et toujours avec un rare bonheur.

Au sujet des récompenses que son talent ne pouvait manquer de lui procurer tôt ou tard, élevées et nombreuses, Léonard Misonne professe une opinion très nette: un premier prix, cela lui semble de mauvais goût. Il en a obtenu plus d'une fois dans les concours internationaux ou autres, comme nous pourrions en donner si nous n'avions à cœur de lui épargner un chagrin inutile, mais il n'en parle jamais et s'en cache plutôt comme d'une tare qui l'humilie. Le seul aveu auquel il ait consenti à ce sujet c'est de raconter un jour avec une franche gaieté la bonne farce que lui avaient faite l'an dernier nos bons voisins d'outre-manche, qui semblent décidément avoir une esthétique Ad usum Britanniae en matière d'art photographique. Ce pauvre Misonne, ni plus ni moins que le commandant Puyo, et à bref délai sans doute maître Demachy qui est bien près d'être lâché à son tour, a été blackboulé de face exemplaire au Photographic Salon de Londres cette année même, ayant été gratifié avec Keighley et Eilers du grand prix attribué aux trois meilleurs envois à l'exposition universelle de Dresde, Misonne sans défiance fit passer la mer aux mêmes tableaux et tous furent refusés haut la main. Je sais bien que les Anglais ont quelques raisons d'être jaloux de la concurrence allemande en matière industrielle et commerciale, mais dans le domaine de la photographie, c'est étrange; à en juger par leurs expositions artistiques au Photo Club de Paris ou ailleurs, leur goût, tout au moins celui de leurs dirigeants, n'apparaît pas si sûr qu'il les autorise à faire table rase de celui des autres: la France, la Belgique et même l'Allemagne sont plus généreuses; elles s'étonnent, sourient quelquefois de certaines fantaisies anglo-saxonnes, mais elles les accueillent et même les supportent! Une certaine dose d'égoïsme et d'orgueil est permise à un peuple qui a souci de sa conservation et de sa gloire, mais quand elle atteint ces proportions il est permis d'en rire: c'est ce qu'ont fait Puyo et Misonne et ce que ne manquera pas de faire après eux la galerie. Depuis Waterloo et Fachoda, je ne crois pas que l'on puisse citer des victoires et des traits de générosité britanniques comparables au boycottage exemplaire des étrangers au Photografic Salon de Londres en l'an de grâce 1909!

Le Caractère et les Goûts

Quand il eut pris goût a la photographie, M Misonne, qui n'aima jamais le monde et dont le tempérament impressionnable, presque jusqu'à l'excès, se serait fort mal accommodé de la frivolité bruyante et conventionnelle, simplifia sa vie qu'il qualifie volontiers d'insipide et de platement bourgeoise. Sans avoir le mauvais goût de franchir un mur qu'il ne me pardonnerait pas d'avoir violé, il me sera bien permis de dire que sa philosophie fut plutôt d'un sage: il a fait de son temps deux parts, la plus large qu'il consacre à son foyer pour lequel il réserve le meilleur de ses loisirs et de son cœur, et la seconde qu'il partage entre son atelier et les excursions au dehors.

Pour quelqu'un qui a pris l'habitude d'étayer ses jugements sur les surfaces, alors qu'il faut toujours briser l'écorce pour apprécier le fruit, Léonard Misonne se présente à l'extérieur sous des allures plutôt fraîches et même frappées à la glace. Il passe pour être très froid, très intimidant, sous prétexte qu'en société il a toujours l'air de regarder son monde de travers, qu'il parle peu ou même pas du tout. C'est mal le connaître; au fond c'est un timide et un observateur S'il est quelquefois mélancolique ou même triste, il est le plus souvent rêveur et il s'amuse infiniment à regarder autour de lui, tout en ayant l'air de s'ennuyer, à voir sauter et danser les marionnettes et les pantins qui s'agitent autour de lui, en cherchant à faire le plus de bruit ou de grimaces possible; c'est ainsi du moins que les choses se passent chez nous; en Belgique où les gens sont plus sérieux, il en est peut-être autrement ! Ou ne peut donc pas dire que Léonard Misonne soit un homme aimable ou même agréable dans le sens où l'entend le monde à l'ordinaire, mais suivons-le dans l'intimité et, quand il a ôté ses gants de cérémonie, il est méconnaissable; il redevient gai, farceur môme, presque gamin, et ceux qui l'ont vu de près vous racontent qu'il a toujours été incapable une fois rentré chez lui de monter un escalier: en deux bonds il brûle les degrés et il est déjà grimpé sur le toit quand vous le croyez encore occupé à ôter son chapeau ou son pardessus. Le luxe qu'il pourrait se permettre répugne à sa simplicité et lui déplaît comme un esclavage, rien ne l'exaspère comme les interminables stations que les convenances l'obligent à faire devant une table où on passe volontiers des heures au pays de Charleroi; comme le roi d'Yvetot il leur préfère de bonnes parties avec ses petits enfants et aussi les orgies de musique, suivant en cela les traditions de sa famille où cet art a toujours été fort en honneur.

Léonard Misonne ne fait pas mystère que le piano ne lui réussit pas aussi bien que la nature, mais qu'il lui apporte assez d'agrément pour lui prendre tout le temps que lui laisse la photographie. Homme du monde il aurait pu l'être; son éducation, sa culture, ses relations et son milieu lui en faisaient presque une obligation; il ne l'a pas voulu voilà tout et par cette simple raison qu'il n'a jamais pu réussir à « poser », même en photographie, à plus forte raison en société.

Photographe d'après nature

Bien que le zèle et la patience ne lui manquent pas, M. Misonne ne travaille pas autant qu'il voudrait; il s'énerve vite du travail d'atelier; après une heure ou deux, il s'imagine volontiers à tort ou à raison qu'il ne fait plus rien de bon. Comme sa main n'accepte pas le quart de la besogne que son ardeur voudrait lui imposer, il se désole à la pensée qu'il pourrait produire, sinon de meilleures choses, tout au moins qu'il en produirait plus et de plus variée, s'il habitait un pays intéressant et pittoresque. Est-ce bien indispensable au mérite de produire beaucoup ? La Bruyère n'a écrit qu'un tout petit volume et ce volume a suffi à le rendre immortel !

« De temps à autre, m'écrivait M. Misonne, mon existence monotone est coupée par quelques heures d'émotions: c'est une journée de beau temps, c'est-à-dire une journée de brume ou de brouillard qui vient me secouer. Alors, je pars à quatre heures et même à trois heures en plein été, pour sortir de l'horrible pays que j'habite et assister au lever du soleil dans quelque coin sauvage. Je perds la tête et je gâche des plaques. Ce que ça coûte de plaques ces levers de soleil, c'est à n'y pas croire. C'est qu'il faut se dépêcher car le beau moment passe vite. Souvent à sept heures la journée est finie, tout devient sec, dur, cru, vulgaire; il n'y a plus qu'à rentrer chez soi, souvent, hélas ! Avec bien des regrets. Il faut si peu de chose pour qu'une journée soit perdue: il suffit que le troupeau ne passe pas par son chemin habituel, que la fermière ne veuille pas poser sans s'être attifée, que les faneurs ne veuillent pas patauger dans la rosée; un rien suffit pour anéantir les plus beaux et les plus savants projets.

« Comme moyen de locomotion, si j'utilise presque toujours la bicyclette, c'est pour une raison toute spéciale; quand je me mets en route, il fait souvent un tel brouillard que les trains ne marchent pas et vous comprenez si cela m'impatiente d'être bloqué pendant une heure dans une gare et de manquer ma correspondance.

Les sujets préférés

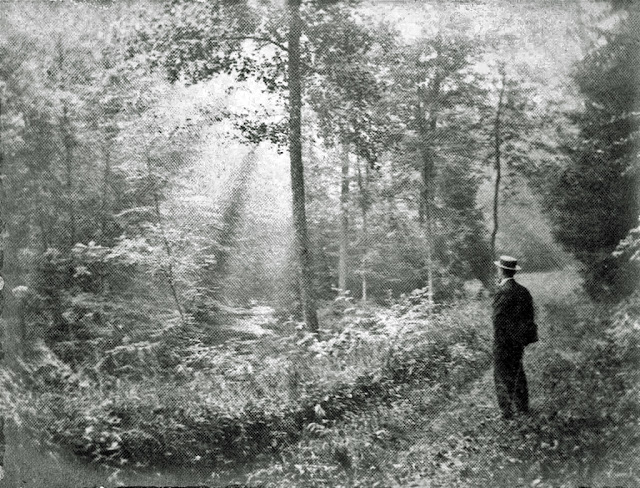

"Pour les sujets, comme il vaut toujours mieux se spécialiser, je me suis cantonné dans les effets de matin et les contre-jour. Je le fais d'abord parce que ces sujets me semblent plus beaux, m'impressionnent davantage. Si j'étais peintre, je crois bien que je ferais de même et ne travaillerais pas en plein midi. En photographie, ce n'est pas seulement une question de goût, c'est, sinon une nécessité, du moins une grande utilité d'opérer dans ces conditions. Il y a quinze ans, le contre-jour passait pour un tour de force; on est moins timide aujourd'hui et, de fait, c'est le seul effet qui se rende bien en photographie. Tandis qu'une épreuve prise avec soleil au dos est fausse, pleine de déceptions, le contre-jour est d'une vérité saisissante et cela s'explique sans peine. Le contre-jour donne à la couleur un rôle accessoire, il accentue la forme, le contour, l'ombre et la lumière, pendant que la couleur disparaît ou presque. Regardez le soleil quand il est près de l'horizon: le paysage qui l'entoure devient à peu près monochrome. Quoi d'étonnant alors que la photographie le rende bien ! Si vous travaillez avec le soleil au dos, c'est tout le contraire, c'est la couleur qui domine; par exemple, un toit rouge dans de la verdure, sous un ciel bleu, c'est très beau à l'œil; mais essayez de photographier cela, vous courez au-devant d'un échec ! C'est une vérité de La Palisse et cependant tout le monde s'y laisse prendre; photographier en noir et blanc des sujets colorés, c'est un non-sens et remarquez que tout l'orthochromatisme imaginable n'y changera à peu près rien. Plus j'acquiers d'expérience en photographie, plus je crains la couleur: la couleur, c'est l'ennemi !

« Ce que je dis du contre-jour en général s'applique tout particulièrement au contre-jour matinal ou par temps brumeux. Vous connaissez ma Pâture (salon de 1908) et le Vieux Saule (1909); que pensez vous qu'il y ait de couleur dans de tels sujets? Peut être un peu de vert assez franc au tout premier plan; mais, à part cela, un peintre pourrait presque s'en tirer avec la gamme des gris-bleuâtres ou des gris-verdâtres. Ne vous étonnez donc pas que ces sujets se rendent de façon exacte et saisissante. Le contre-jour matinal est, à mon avis, une recette commode d'art ou tout au moins de réussite en photographie. Il a encore bien des avantages: la luminosité, la perspective aérienne, les fonds, l'enveloppe et. par dessus tout, l'ampleur. C'est donc une panacée qui remédie tout naturellement aux vices de l'objectif. Voilà sans doute pourquoi les objectifs anachromatiques ne m'ont jamais empêché de dormir et pourquoi je ne me suis jamais beaucoup inquiété d'en surcharger mon matériel de voyage; quant aux grandes ouvertures dont on prêche la nécessité pour laisser les arrières plans dans le vague, je me suis toujours dit: « Quelle maigre ressource à côté de la brume ! »

« Quels effets d'enveloppement donne parfois la rosée qui fume et couvre la prairie d'un imperceptible voile de tulle et les arbres d'un capuchon si moelleux que l'arbre lui-même semble se fondre et s'évaporer avec la rosée. C'est bien autre chose que l'anachromatisme! Quand on a vu ces effets, on ne se contente plus du fondu artificiel que donnent ces sortes d'instruments, mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver, ces effets; il faut savoir les prévoir, les épier, les surprendre et il y a beaucoup de pays qui ne les connaissent pas.

« Peut-être allez-vous m'objecter; mais l'anachromat ne vous interdit pas de photographier votre vrai brouillard et votre vraie rosée ? C'est exact, mais quand il fait du vrai beau temps, je tiens à rater le moins de plaques possible et, pour cela, je veux avoir l'appareil le plus léger, le plus pratique, le plus rapide..... j’allais dire, au risque de vous scandaliser, le plus automatique possible !

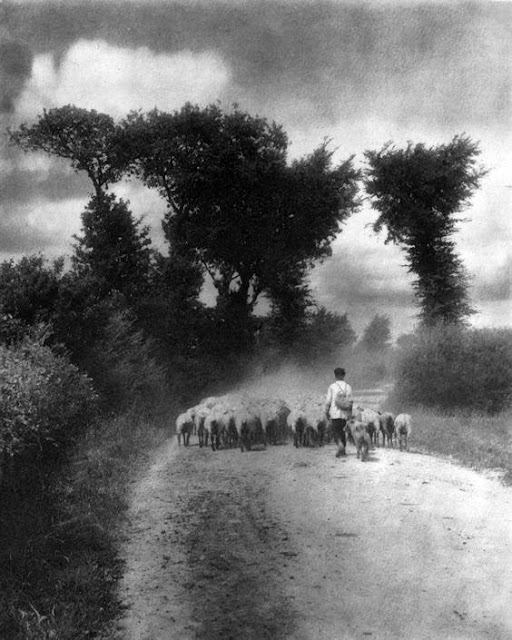

La Méthode de Travail

« J'emploie donc un appareil 9x12 avec objectif anastigmat de grande ouverture. Bien plus de sujets me sont accessibles avec un tel instrument qu'avec un anachromatique; avec celui-ci il faut travailler à petite ouverture et avoir le temps et la réflexion; or, quand arrive le bon moment, on n'a ni l'un, ni l'autre. C'est en courant qu'on doit souvent faire cette chasse aux grands effets; on n'a pas trop de toutes ses facultés et de toute sa présence d'esprit quand l'attelage arrive enfin à l'endroit voulu et qu'il faut décider à une demi-seconde près le moment propice pour opérer. Il faut observer le conducteur, ses pieds, ses bras, son fouet, les pieds des chevaux, leur haleine, leur transpiration même, la poussière qu'ils soulèvent et qui ne doit pas être trop épaisse (rien de plus difficile que la poussière!) tout cela dépasse la puissance d'observation d'une tête ordinaire — de la mienne, en tout cas — car il faut tout voir au même instant. Je sais bien que mon anastigmat me donnera le plus souvent un cliché trop fin: mais rentré chez moi, j'aurai le temps d'y remédier: je passerai s'il le faut des journées à essayer des papiers plus ou moins grenus ou des mises au point imparfaites dans l'agrandissement. Mais l'essentiel c'est d'avoir ce cliché, c'est d'avoir fixé à tout jamais ce moment d'inoubliable splendeur! Je réserve donc les anachromats pour travailler chez moi à tête reposée et, soit dit en passant, il m'a suffi de faire un seul portrait anachromatique pour ne plus vouloir en faire d'autres.

« Vous allez sans doute trouver mes idées extrêmement étroites et terre à terre. Au moment où la photographie, grâce aux merveilleuses ressources des procédés nouveaux, s’affirme capable de tout exprimer, où les photographes du monde entier nous montrent chaque jour des épreuves artistiques obtenues aussi bien au fond d'une cave qu'au sommet des Alpes, je proclame, moi, qu'elle ne peut bien rendre qu'une chose: le Brouillard! Que voulez-vous ? Quand je ne suis pas dans mes sujets favoris, je ne vois plus rien. Mais ne faut-il pas que chacun se spécialise ?

« Je fais cependant de grands efforts pour sortir de mon ornière; mais, pour peu que je ne me surveille pas, je retombe dans ma routine En voici la preuve. Depuis quelque temps je fais du portrait, cela ne peut rien avoir de commun, semble-t-il, avec un lever de soleil a la campagne. Eh bien ! Après avoir fait un peu de tout, je me suis aperçu que j'avais dans le portrait un « genre » préféré; je fais mes portraits en plein soleil, dans ma serre, à contre-jour, avec soleil le plus bas possible. Comme fonds, j'emploie des jalousies transparentes, des rideaux blancs, des tulles, et cela remplace les lointains vaporeux de mes paysages. Bien entendu je me garderai de mettre un octogénaire dans un semblable décor et ma préférence ira naturellement aux portraits d'enfants ».

« J'ai aussi beaucoup de plaisir a travailler les effets de poussière et les effets de pluie ; ce sont encore deux moyens pour remplacer le brouillard. Pour être complet je dois ajouter que je me passionne également pour les nuages. J'en possède une respectable collection et j'en ai de si beaux que je fais parfois 1'inverse de ce que font les autres. Au lieu de dire: voici un bon cliché de paysage, il faudrait le compléter par un beau ciel, je me dis: voici un beau ciel, essayons de lui trouver un paysage. c'est ainsi qu'a été fait le tableau des « Nuées ». J'avais depuis longtemps ce ciel caractéristique; pour l'utiliser, je voulais faire un cliché donnant la sensation d'un coup de vent. Le hasard me le fit rencontrer et j'ai obtenu du premier coup l'effet rêvé: c'était de la chance ! Comme vous voyez, j'ai ma façon à moi de truquer; je me garde en général de toucher à la délicatesse de mes clichés, je les marie seulement, le difficile est d'obtenir que les mariages soient bien assortis !

« Il y a, je le reconnais, de graves inconvénients à ma méthode de travail. Pendant que d'autres forgent leur tableau quand il leur plait, le font plier à leurs idées et aux exigences de leur démonstration, moi, au contraire, j'attends patiemment qu'il se produise; pendant qu'ils commandent en maîtres à la nature, je n'en suis guère, moi, que l'humble serviteur; il y a une raison à cela. Dans un sujet, je m'attache moins à la réalité qu'à la surface, à l'habillement, si vous voulez; il me faut du brillant, du tape-à-1'œil; chez moi la composition ne vient qu'en second lieu, ce que je cherche avant tout, c'est la lumière, c'est l'effet! Pour travailler dans de telles conditions, il faut beaucoup de loisir, une forte dose de patience et savoir se résigner à produire quelques tableaux seulement dans une année; car il y a bien peu de cas où on puisse compter sur la bienveillance de la nature quand on lui demande de faire à elle seule toute la besogne, Cette habitude vous expliquera pourquoi, après avoir fait de la photographie pendant quinze ans, je pourrais tout au plus réunir une centaine d'épreuves, auxquelles je trouve un peu d'intérèt.

L'Œuvre et sa genèse

Il nous a paru intéressant de demander à M. Misonne quel pays il avait choisi comme théâtre habituel de ses exploits. Etant donné son tempérament si personnel, nous ne doutions pas qu'il n'eût, en matière de paysage, des préférences fort marquées. De plus, comme il se donne volontiers le titre de photographe d'après nature, une telle ambition l'oblige nécessairement à nous montrer les paysages tels qu'ils sont et leur choix, semble-t-il, doit avoir pour lui plus d'importance que pour beaucoup d'autres. Il n'en est rien cependant et voici sa réponse: « Mon pays n'est pas bien séduisant pour un paysagiste, mais je tâche de m'en contenter. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a et, puisque nous sommes destinés à vivre ensemble, je m'efforce de faire avec lui le meilleur ménage possible. Evidemment, je ne puis tirer parti de mon voisinage immédiat, les sujets industriels n'ayant jamais eu d'attrait pour moi, mais à quelques kilomètres de Gilly commence une région plutôt agricole qui s'appelle « l'Entre Sambre et Meuse »; elle a suffi pendant de nombreuses années à alimenter mon activité photographique. Cette contrée est assez riche et bien cultivée; elle est sillonnée de nombreux petits vallons boisés où coulent entre des rochers calcaires de paisibles ruisseaux: la Molignée, l'Eau d'Heure, le Burnot, le Ruisseau d'Acoz. Certains endroits sont charmants, mais tout ce pays manque de caractère; c'est en somme très banal. Heureusement, il ne faut pas s'exagérer outre mesure l'importance du paysage en lui-même; il est bien autrement important de bien choisir son temps..... », et ici M. Misonne recommence à nous parler du beau temps ! C'est son dada, sa marotte et il semble devenir absolument maniaque quand il aborde celte question! « Ce n'est pas le paysage que je photographie, nous dit-il, c'est le temps ! » Après tout, je ne sais si nous devons lui faire un grief de cette innocente manie qu'il avoue au reste très franchement, car c'est à elle que nous devons certainement ses meilleurs tableaux. Voyez son "Vieux Saule" déniché par lui dans un petit coin de la Sambre que l'industrie avait omis de dévaster. N'est-ce pas l'atmosphère toute seule qui en fait le charme? Regardez encore "Aux Champs" et surtout "Pâture". Rien de plus banal comme site, mais quel beau temps! Quelle fraîche matinée ! C'est le moment précis où le soleil triomphant va l'emporter sur le brouillard. On sent que quelques minutes plus tard tout le charme s'en sera évaporé; tout y est humide et fumant; la lumière y est encore douce mais déjà resplendissante et elle y imprègne les objets de ses tièdes et captivantes effluves! M. Misonne doit être un partisan fanatique des bains de lumière ! Il est regrettable que la gravure ne puisse donner aucune idée des nuances délicates d'un tel tableau. Quand on a vu l'original, on s'explique pourquoi M. Misonne en revient toujours à son péché mignon et on a envie de lui dire « Continuez donc à photographier le temps et rien que le temps ! »

M. Misonne a travaillé aussi parfois dans les Ardennes belges. C'est là, par exemple, qu'il a fait ses "Nuées"; là encore le paysage est bien insignifiant et c'est à d'autres causes que le motif lui-même qu'il faut demander la raison de sa valeur et de son succès. Enfin, il est une région de la Belgique pour laquelle M. Misonne semble avoir une affection particulière: c'est la Campine, plaine sablonneuse et sauvage qui longe la frontière de Hollande. Ce pays n'a pas encore été transformé par la civilisation; il est demeuré dans l'état où il était il y a plusieurs siècles et il est impossible, en voyant ces arbres, ces paysans, ces chaumières, de ne pas pensera Teniers, à Ruysdael, à Hobbemat, à bien d'autres.

Nous devrions, pour donner une idée complète de l'œuvre et des idées de M. Misonne, citer au moins une cinquantaine de ses tableaux et les analyser en détail. Mais cela nous entraînerait trop loin; nous ne pouvons toutefois nous dispenser d'en mentionner encore quelques-uns à cause du succès qu'ils ont obtenu partout où ils ont passé.

"Village Ardennais" : « Ce cliché a été pris sur le vif, par hasard, sans aucune préparation, nous dit M. Misonne: un coup de poussière aperçu subitement au tournant d'une route; à peine le temps d'armer mon appareil. J'ai gardé ce cliché pendant plusieurs années sans songer à l'imprimer, il était d'ailleurs trop net, presque aride. S'il a maintenant certaines qualités d'ampleur et de luminosité, c'est d'abord parce que j'ai nuancé le ciel et supprimé cette netteté, mais surtout parce que j'ai accentué les lumières principales, ce qui a eu pour effet d'éteindre toutes les autres. En passant, c'est de la photographie pure. J'ai imprimé ce cliché par le dos pour atténuer l'excessive précision anastigmatique; cette réserve faite, c'est une traduction fidèle du cliché. »

"Ornières". Encore de la photographie pure, très pure même: ce tableau représente la Meuse à Profondeville au moment où le soleil fait une courte apparition entre deux bourrasques de neige.

"Le Coucher de Soleil en Campine" est particulièrement impressionnant. Un chemin de sable, une petite chaumière au milieu d'une plaine, voilà avec quels éléments simples M. Misonne sait créer une œuvre saisissante, un tableau vraiment grandiose. Il ne nous donne guère de renseignements sur ce curieux sujet; ne serait-ce pas parce que sa conscience lui reproche quelques tripotages? Il semble bien en effet que ce sujet a été très étudié, car c'est une composition absolument classique et dont les valeurs doivent avoir été très savamment ménagées. Aussi, quelle puissance, quelle intensité de lumière! Les yeux en sont littéralement éblouis et M. Misonne a bien raison de dire: « Le sujet n'est rien, la lumière est tout ». Ce tableau, d'une incomparable magnificence, nous donne également une idée de la puissance des effets qu'on peut demander au papier Fresson quand il est manié par un Puyo ou un Misonne.

« Quand j'ai fait "l'Hiver", nous dit encore M. Misonne, je ne connaissais pas encore le Fresson et l'employais maladroitement; je posais trop, le pigment devenait insoluble et le papier, rebelle à la sciure, se dépouillait difficilement; par suite, aucune intervention n'était possible. C'est donc une traduction littérale du cliché et j'aurais beaucoup mieux fait sans doute de l'imprimer tout simplement sur bromure ou sur citrate.

Dans "Près du Moulin" quelle franche, quelle éblouissante lumière! Quelle force, quel équilibre dans cette merveilleuse simplicité! M. Misonne n'a pas besoin de nous dire que cette photographie est sincère; on le voit, on le sent et on est tenté de se dire comme après avoir lu une fable de La Fontaine: Quoi de plus simple et de plus facile que de faire un tel tableau? Il en pleut à la douzaine, par une belle matinée ! Ne vous y fiez pas trop cependant; peut-être arriverez-vous à découvrir de tels motifs et de tels effets, mais résignez-vous à travailler des années avant de réaliser un ensemble aussi harmonieux et de traduire aussi parfaitement une impression fugitive.

"Sale Temps" est un effet puissant qui, si je ne me trompe, a dû être obtenu artificiellement. Le ciel et les ornières trahissent de façon indéniable l'intervention du dessinateur; raison de plus pour féliciter M. Misonne qui, sachant si bien manier le crayon, en fait un usage discret contrairement à tant d'autres moins scrupuleux qui se croient obligés d'y avoir recours partout et toujours.

Un véritable bijou que ce petit, rien: "Aux Champs"! Quelle douceur dans ce pâle soleil d'automne filtré à travers des saules aux antennes gracieuses, fines et légères comme des plumes d'oiseau; ce tableau sans prétention est peut-être l'œuvre la plus savoureuse et la plus délicate de M. Misonne; mais si on veut se faire une idée complète, exacte de sa valeur et de sa maîtrise, c'est encore au "Coucher de Soleil en Campine", au "Moulin, aux Ornières" et à la "Pâture" qu'il faudra demander la manifestation la plus achevée, la plus sincère et la plus brillante de la forte personnalité de Léonard Misonne et du magnifique talent que possède ce paysagiste hors ligne.

L'art par la photographie pure

Si on pouvait s'étonner de quelque chose après avoir suivi M. Misonne dans l'exposé de sa méthode de travail, ce n'est pas du petit nombre de tableaux qu'il consent à trouver passables, mais bien plutôt de la somme prodigieuse de travail, de patience et de talent qu'il a dû dépenser pour résoudre ce problème difficile et que plus d'un considèrent comme insoluble: l'épreuve d'art par la photographie pure ! Après la consultation intéressante qu'on vient de lire, on ne peut pas dire que la chose soit très facile, mais on n'osera plus affirmer, je pense, comme on nous l'a chanté sur tous les tons, qu'elle soit impossible. Il suffira de parcourir du regard les magnifiques épreuves qu'il a bien voulu nous confier, malgré des imperfections imputables à la gravure, pour se convaincre que Léonard Misonne fait mieux que soutenir une thèse: il apporte des preuves et ces preuves sont assez éloquentes pour pouvoir se passer d'un commentaire, qui ne ferait qu'en affaiblir la haute portée éducatrice et doctrinale.

On se doute bien que M. Misonne, qui ne travaille guère au dehors qu’avec un format très réduit, agrandit ses clichés; il le fait toujours à la lanterne et il n’a jamais songé à la lumière du jour parce que, selon lui, ses variations très fréquentes doivent être extrêmement incommodes. Nous ne partageons pas ses craintes et nous trouvons même des avantages à la méthode contraire, ne serait ce que fournir des clichés plus complets et moins heurtés, mais peu importent les moyens quand les résultats sont bons et il serait téméraire d’en espérer de meilleurs que ceux obtenus par M. Misonne avec la lumière artificielle.

Pour ses procédés de tirage, voici ce qu’en dit M. Misonne: « J’ai commencé par le bromure, mais je n’ai pas tardé à le remplacer par le charbon ordinaire à simple ou double transfert et vers 1901 j’ai adopté définitivement le Fresson, pour ne plus guère en sortir depuis; il suffit très amplement à mes besoins d’interprétation. Je connais peu la gomme, dont les résultats m’ont toujours semblé plus ou moins aléatoires, sans grande supériorité sur le charbon, sauf pour les sujets de grande simplicité. Enfin, je commence à travailler l’huile depuis cette année.

« Je ne me suis guère empressé d’adopter ce dernier procédé. Les premiers résultats que j’en avais vus m’avaient paru fades, indécis et sales. Mais après avoir visité le salon du Photo-Club de cette année, je me suis converti. Le procédé s’est-il perfectionné ou mes yeux s’y sont-ils habitués ? Toujours est-il que je me suis mis bravement à la besogne et que je n’ai pas tardé à m’emballer à mon tour comme tant d’autres. Mais mon admiration est toujours mêlée d’une sorte de tristesse ou de regret ! C’est que voilà plus de quinze ans que je travaille pour apprendre à faire un « bon cliché » et j’entends dire maintenant que les bons clichés ne servent plus à rien ! »

Permettez-moi, cher maître, — une fois n’est pas coutume, — de ne pas être entièrement de votre avis sur ce point; ne regrettez pas d’avoir passé quinze ans pour apprendre à faire un bon cliché. Avec l’huile comme avec les autres procédés de tirage, c’est encore avec le bon cliché qu’on obtient les meilleurs résultats, même fût-on féru de la manie de vouloir tout interpréter, et, s’il est donné à quelques maîtres très rares — une demi-douzaine tout au plus et encore! — de pouvoir s’en passer, ce ne sont que des exceptions louables, étonnantes si vous voulez, qui confirment la règle; mais les autres !

Combien ils auraient mieux fait de suivre votre exemple au lieu de se livrer à ces improvisations maladroites, choquantes, abominables, dont je ne suis jamais parvenu à m’expliquer la présence dans un salon comme le Photo-Club de Paris qui, sans être obligé de patronner plus que de raison les manifestations « de la photographie pure » puisqu’il ne croit pas à sa valeur esthétique, devrait tout au moins, quand il prodigue ses sourires et ses faveurs à la « photographie pictoriale, ne pas nous laisser croire que la nouveauté et la perfection même d’un procédé lui semblent une excuse suffisante aux pires audaces et un brevet d’encouragement décerné à la médiocrité, pour ne pas dire à l’ineptie !

Si M. Misonne, en le poussant un peu. consent à reconnaître qu’en y mettant beaucoup de temps, de patience et d’observation, il lui est arrivé de faire —par hasard — quelques bons clichés dans le genre qui a ses préférences, il se défend comme un beau diable de rien entendre à l’art photographique et d’en pouvoir disserter si peu que ce soit avec intérêt et surtout avec éloquence.

A l’en croire, il manquerait totalement de lecture, ne serait qu’un ignorant sous ce rapport et, s’il a des opinions, il serait fort en peine de les faire valoir et même de les justifier.

Après avoir lu les pages qui vont suivre, je doute fort qu’on puisse ajouter foi à de telles affirmations; en tout cas, dans cette question épineuse et qui depuis longtemps divise toujours le monde photographique, il a exposé son opinion dans des termes où il semble bien que l’élégance n’est que le fruit naturel d’une pensée claire autant que réfléchie. Pectus disertos facit, disaient les anciens; en voici une preuve de plus et je n’aurai garde de changer un mot ou une ligne à un plaidoyer qui emprunte à des convictions profondes autant que sincères cette chaude éloquence qui, après avoir séduit par son charme, persuade par la rigueur d’une argumentation précise, serrée et vigoureuse.

Des illettrés de cette valeur, il est à souhaiter qu’il s’en rencontre souvent parmi les amateurs photographes, et nous n’aurions pas à craindre de voir l’art photographique acculé à la faillite faute de maîtres pour en tracer les règles ou en écrire la poétique.

%20rect.png)

-3%20rect%202.jpg)

%20rect.jpg)

.jpg)

_modifi%C3%A9-1.jpg)

%20rect.jpg)

.jpg)